40代、50代。昇進も一巡し、経験も積んだ。けれど──どこか心が満たされない。かつては明確だったキャリアの目標が、今は霞んで見える。「このままでいいのだろうか?」と胸の奥で問い続ける日々。

本記事では、こうした“キャリアの停滞”を感じるビジネスパーソンに向けて、「キャリアプラトー(plateau)」という概念と、それを乗り越えるための視点と方法をお伝えします。自分の過去を見つめ、現在を理解し、未来に再び希望を持つ──キャリアは直線ではなく、時間を行き来しながら形成されるもの。その構造を理解することで、停滞感は次のステージへの「準備期間」へと変わります。

あなたのキャリアは、まだ終わっていません。むしろ、ここからが本番かもしれません。

✅ 無料PDFプレゼント:『キャリアレジリエンス自己診断シート』

✅ 初回限定:キャリアリフレクション体験セッション(60分/オンライン)受付中。

先着5名まで無料!▶ お申し込み&無料PDFプレゼントはこちら → 申込フォーム

【第1章】キャリアプラトーとは──中高年に訪れる「見えない停滞」の正体

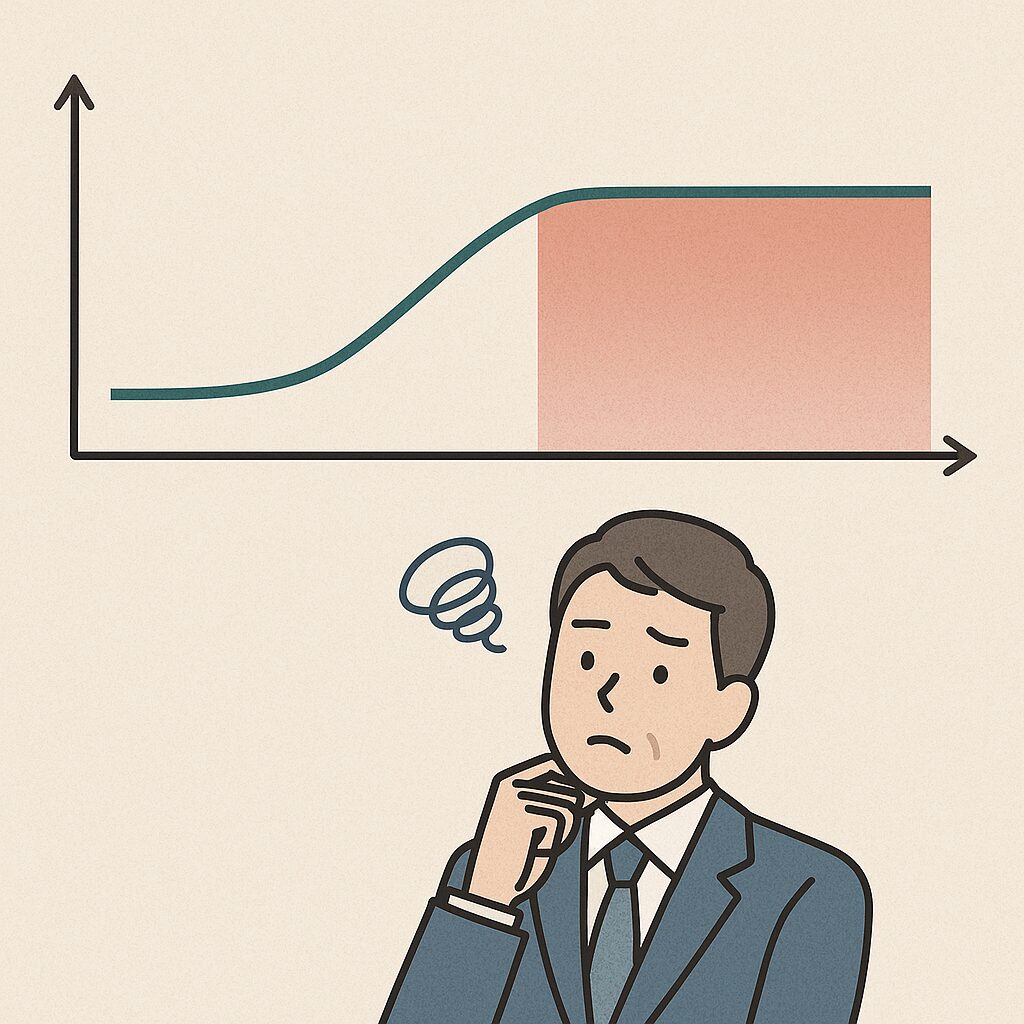

キャリアプラトーとは、昇進の可能性が限られたり、現在の業務に新たな学びや挑戦を感じられなくなったりすることで、「成長の手応え」を失った状態を指します。

1970年代にFerenceらによって提唱されたこの概念は、特に40代以降のビジネスパーソンに広く見られます。キャリアプラトーには大きく分けて2種類あります:

- 階層プラトー:昇進・昇格の見通しが乏しくなることによる停滞感

- 内容プラトー:仕事における挑戦や新しさが失われ、惰性で業務をこなす感覚

特に日本の大企業では、バブル世代の大量入社によるポスト不足や、ローテーションの機会不足などがこの現象を助長しています。

読者の皆さんは同じ様な感覚を持ったことがありますか?

研究によれば、この停滞感は以下のような影響を及ぼします:

- 職務満足度の低下

- 組織コミットメントの低下

- 離職意向の増加

- キャリア自律へのモチベーション低下

しかし、キャリアプラトーは必ずしも「終わり」ではありません。それは、キャリアの節目やターニングポイントであり、「見直し」と「再構築」のチャンスでもあるのです。

次章では、このキャリアの“過去”をどのように振り返ればよいか、棚卸しと意味の再発見について深掘りしていきます。

【第2章】過去を振り返る:キャリアの棚卸しで“意味”を再発見する

キャリアプラトーを乗り越える第一歩は、自分の“過去”を振り返ることにあります。多くの人は、目の前の仕事や将来の不安に意識を奪われがちですが、過去の出来事には今を解く鍵が潜んでいます。

🔍「何をやってきたか」ではなく「何を感じ、何を学んだか」

単なる職歴の羅列ではなく、以下のような問いを自分に投げかけてみてください:

- あの仕事で、自分は何にやりがいを感じたか?

- 挫折したとき、自分は何を学んだか?

- 周囲の人との関係性から何を得たか?

これは「意味の再発見」の作業です。Hall(1976)のキャリア定義にもある通り、キャリアとは「自分がどのような歩みをしてきたのか」という内面的な意味づけによって形作られるものです。

🧭 ライフラインチャートのすすめ

キャリアの棚卸しに有効なのが「ライフラインチャート」です。

- 横軸に年齢、縦軸に充実度をとる

- キャリアや人生で印象的な出来事を曲線で可視化する

- 感情の波と出来事の関係性を見る

この作業を通じて、あなたは次のような発見を得ることができます:

- 自分がどんな時に活き活きしていたのか

- どんな価値観に動かされてきたか

- 自分の強みや転機のパターン

🪞過去の「棚卸し」は未来を照らす鏡

過去を丁寧に見つめ直すことで、現在の「停滞感」にも違う意味が生まれます。

- あの時も「先が見えない」中で新たな挑戦をしてきた

- 成功も失敗も、すべてが今の自分を形づくっている

- 今の停滞も、もしかしたら“意味ある時間”かもしれない

過去の経験を“資産”に変えることができたとき、私たちは再び「進む力」を取り戻します。

次章では、今という“現在地”をどう見つめ直し、どう進むかを考えていきます。

【第3章】現在地を見極める:何が足りないのか、何が満たされているのか

過去を棚卸ししたら、次は“今”を見つめ直す番です。現状把握は、変化の第一歩。

多くの人が、キャリアの停滞を「やる気の低下」や「マンネリ化」として捉えますが、問題はそれだけではありません。「何が満たされていて」「何が不足しているのか」を冷静に理解する必要があります。

🧩 キャリア成熟度という視点

キャリア成熟度とは、自分のキャリアに対する関心・自律性・計画性を持っているかという心理的状態を指します。

具体的には:

- 自分のキャリアをどうしたいかを考えているか?(関心)

- そのために自ら行動しているか?(自律)

- 長期的な視点で計画しているか?(計画性)

これは「いま自分がどのステージにいるか」を確認する羅針盤になります。

📉 キャリアプラトーの症状を言語化する

キャリアが停滞しているとき、よくある兆候は次のようなものです:

- 昇進のチャンスが見えない(階層プラトー)

- 業務にやりがいや成長を感じない(内容プラトー)

- 変化や挑戦に対する意欲がわかない

- 将来像が描けず、時間を消費するだけに感じる

このような「もやもや」を明確に言葉にすることで、打ち手が見えてきます。

🛠 今の自分を診断する3つの問い

- いまの仕事に、喜びや意味を感じているか?

- 自分の強みや経験は、活かされているか?

- この先の3年後、どんな姿でいたいか?

このような問いを通じて、自分の現状に対する理解が深まり、改善すべき領域が見えてきます。

🧠 現在地を直視することは勇気

キャリアの“現在地”を見つめることは、時に痛みを伴います。けれど、それは変化へのはじまりです。

- 今の環境に慣れてしまっていないか?

- やりたいことよりも「できること」に縛られていないか?

- 昨日の自分と同じ今日を繰り返していないか?

現状を直視できる人こそが、自らのキャリアに対して主導権を取り戻せるのです。

次章では、停滞の殻を破り、“未来”をどう描いていくかの戦略についてご紹介します。

【第4章】未来を描く:変化を恐れず“次の物語”へ進むために

キャリアの停滞感を抜け出すには、“未来”という視点が不可欠です。 「これからどうしたいのか」「どんな生き方をしたいのか」──。

この問いに答えることが、再びキャリアを自分の手に取り戻すことにつながります。

🌱 未来志向がレジリエンスを育てる

私は大学院でキャリアの停滞(キャリアプラトー)につて研究しました。修士論文で明らかになったのは、未来への肯定的な見通し(未来志向)は、キャリア成熟度を高める鍵となるということです。 キャリアレジリエンス(簡単に言うと変化の早い環境の中で自身のキャリアを舵取りする能力)に関するの構成要素の中でも、未来志向はプラトー感(停滞感)の緩和にも直接影響を与える重要な力です。

自分の未来を明るく想像できる人ほど、目の前の困難を“過渡期”として捉え、前進する力を持っています。

🧭 転職だけが選択肢ではない

キャリアの再構築といえば「転職」が思い浮かびますが、実際の選択肢はそれだけではありません。

- 今の職場で役割を変える(社内転職)

- 学び直し(リスキリング・資格取得)

- 複業やプロボノなど、新たな活動の場を持つ

未来は、いきなり大きく変えなくても、小さな選択の積み重ねで十分に動き出せます。

🖋 未来を逆算して現在を再設計する

理想の未来像を描いたら、それを起点に“今”を逆算して考えます。

- 5年後に実現したい姿は?

- そのために3年後、1年後、半年後はどうあるべきか?

- 今日何を始めればいいか?

未来からの逆算で、日々の行動に方向性と納得感が生まれます。

🔓「変わること」への恐れを手放す

変化に対する不安は自然な感情です。 しかし、それは“成長のサイン”でもあります。

キャリアプラトーを乗り越えた人の多くは、停滞期を通じて「何を変えるべきか」「何を守るべきか」に気づき、 より主体的なキャリア人生を歩んでいます。

今の延長線に、あなたの理想の未来はありますか? もし「NO」なら、今日が変化のスタートラインです。

次章では、キャリアプラトーを乗り越えるための具体的なアクションプランをお伝えします。

【第5章】キャリアプラトーを乗り越える3つの戦略

キャリアの停滞を乗り越えるには、精神論ではなく“具体的な行動”が鍵となります。 ここでは、実証研究でも効果が確認された3つの戦略をご紹介します。

1. 自己対話を通じて「未来志向」を鍛える

自分の中にある“これから”への希望や可能性を言葉にすることで、キャリアの舵取りを他人任せにせず、自分で握り直すことができます。

- 「5年後どうなっていたい?」を紙に書き出す

- 毎月1回、自分との対話時間をつくる

- 他者の人生ストーリーを参考に、自分の物語を描き直す

未来志向は、キャリアレジリエンスを高める最も有効な土台となります。

2. 変化に柔軟に対応する「変化適応力」を高める

職場環境や役割、人間関係の変化は避けられません。 そこで必要なのは「変化に対して心を閉ざさない姿勢」です。

- 新しい業務に自ら手を挙げてみる

- 苦手な相手と意識的に対話してみる

- 環境が変わったときに「何を学べるか?」を考える

変化への適応力を鍛えることで、プラトー感からの脱出が加速します。

3. 他者への貢献を通じて「援助志向」を育てる

キャリアの後半戦では、「自分のため」だけでなく「誰かのために働く」という視点が重要になります。

- 若手の育成や後輩支援に力を入れる

- 社内のナレッジ共有会を主催する

- 社内外のコミュニティでメンター活動を始める

援助志向が育つと、自分のキャリアが“誰かの成長”と結びつき、意味と手応えが生まれます。

これらの戦略は、決して大きな変化を求めるものではありません。 小さな行動の積み重ねが、停滞から前進へと繋がっていきます。

次章では、こうした変化をどのように位置づけ直すか──「螺旋型のキャリア」という視点でまとめていきます。

【まとめ】キャリアは一直線でなく、螺旋で進む

キャリアとは、一度築いたら終わりの“直線的な道”ではありません。 時に立ち止まり、迷い、振り返りながらも、少しずつ高い視座へと進んでいく“螺旋階段”のようなものです。

停滞に見えるこの瞬間も、未来への大切な「助走期間」かもしれません。

- 過去の経験を意味づけ直し、

- 現在の立ち位置を正確に見つめ直し、

- 未来に新たな可能性を描く──

この3つのステップが、キャリアプラトーを乗り越え、成熟した働き方・生き方へと導いてくれます。

もし今、キャリアに“違和感”を感じているなら。 それはあなたが次のステージへ進もうとしているサインかもしれません。

「今のままでは終われない」──その想いこそが、再出発の原動力です。

ぜひ、小さな一歩を今日から踏み出してみてください。 あなたのキャリアは、まだまだ進化していきます。

🌿 ホリスティックヘルス&キャリアコーチからのアドバイス

キャリアの停滞は、単なる仕事の問題ではなく、人生全体の調和バランスの乱れからくることも少なくありません。

- 仕事に時間とエネルギーを注ぎすぎて、心身のリズムが崩れていないか?

- 食事・睡眠・運動・人間関係といった”一次的な土台”が整っているか?

- キャリアの「意味」を、自分の健康や価値観と結びつけて捉え直しているか?

キャリアとウェルビーイングは切っても切れない関係にあります。 今こそ、“働き方”と“生き方”を統合するタイミングです。

もし自分ひとりで答えが出ないと感じるなら、第三者の視点を取り入れるのも一つの手段です。 コーチとの対話は、意識の転換を助け、見えていなかった可能性を広げてくれます。

あなたのキャリアは、あなたの“命の使い方”そのもの。 ホリスティックな視点で、全体を整えながら、一歩ずつ前進していきましょう。

No responses yet