「また忙しさに飲まれて、気づいたら自分のケアは後回し」 もしそんな日々が続いているなら、変えるべきは“やる気”ではなく“習慣”かもしれません。 本記事では、最新の科学的知見をもとに、習慣の仕組み・効果・形成プロセス、そして健康を整えるための具体的な実践方法をご紹介します。

【第1章:習慣のメカニズムを科学的に解説】

「習慣は“意志の問題”ではなく、“脳の設計”です。」

私たちは日々、膨大な意思決定を行っています。しかし、ハーバード大学の研究によると、私たちの毎日の行動の約40%は意識的な判断ではなく「習慣」によって決まっていると言われています。

この背景には、脳のエネルギー節約機能と“脳の可塑性(ニューロプラスティシティ)”が関係しています。脳は限られたエネルギーを効率的に使うため、繰り返される行動を「自動化」していきます。いわば、無意識のうちにエネルギーを節約しながら行動できるよう、回路が整備されていくのです。

神経科学では、ドーパミンという報酬系神経伝達物質が、習慣形成に重要な役割を果たすことが分かっています。

また、近年の研究で注目されているのが“脳の可塑性(Neuroplasticity)”です。これは、脳が経験や学習によって構造や機能を変化させる能力のことであり、私たちは年齢に関係なく新しい神経回路を作り出し、習慣を変えることができるという希望を与えてくれます。

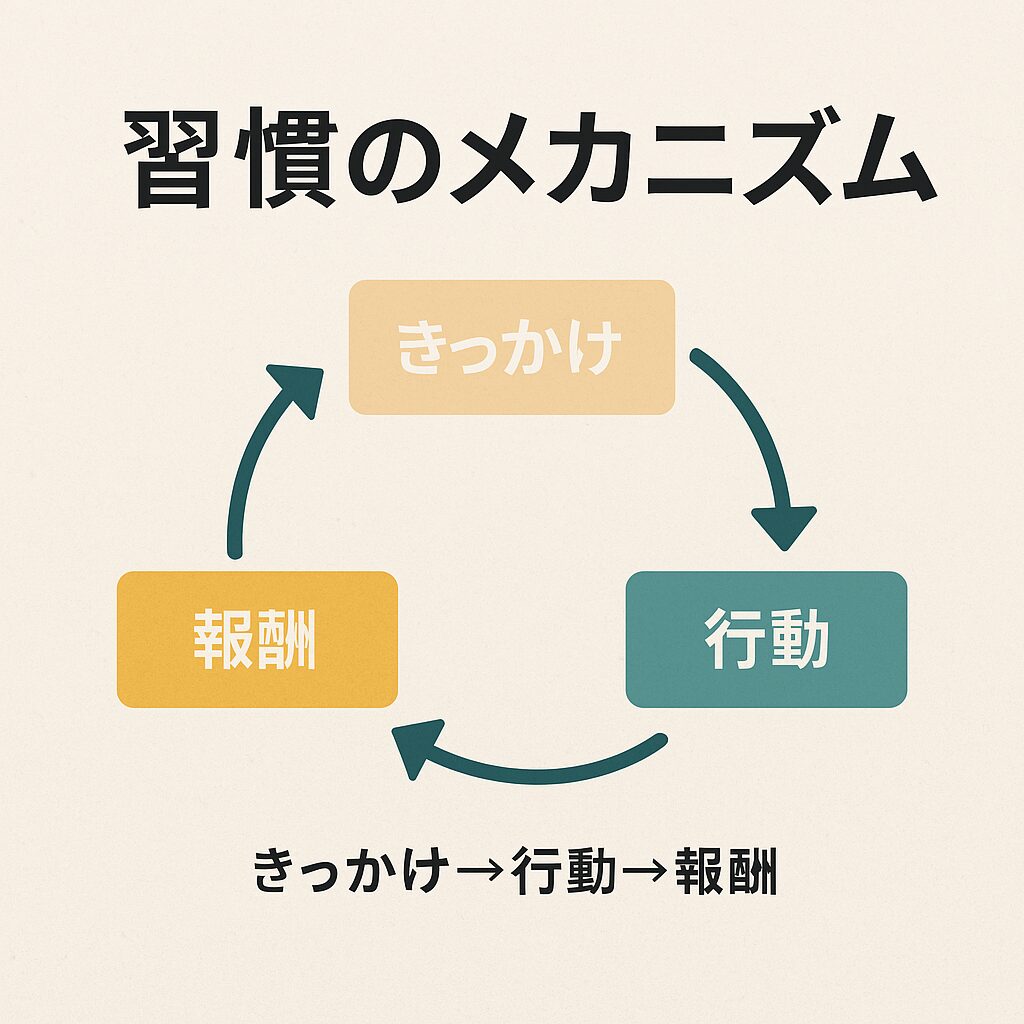

たとえば、ある行動を繰り返すたびに、それに関連する神経回路が強化されます。逆に使わなくなった回路は次第に弱まり、消えていく。つまり、良い習慣も悪い習慣も、脳の構造に物理的な“跡”を残すのです。「きっかけ→行動→報酬」という“習慣のループ”が脳内で繰り返されることで、特定の行動は無意識的に繰り返されるようになるのです。

この「習慣のループ」は、ジャーナリストであり『習慣の力』の著者チャールズ・デュヒッグによって広く知られるようになりました。

- きっかけ(Cue):行動の引き金となる条件や状況(例:仕事終わりの時間、特定の感情)

- 行動(Routine):繰り返される実際の行為(例:お菓子を食べる、スマホを見る)

- 報酬(Reward):行動後に得られる快感や安心感(例:甘さの満足、気晴らし)

脳はこの報酬を記憶し、次回以降も同じループを自動的に起動させるようになります。これが無意識の習慣のメカニズムです。

たとえば、夜になるとなんとなくスマホを開いてしまう、という行動も立派な習慣の一例。最初は意識的に始めたことでも、報酬が強ければ脳はそれを自動化していきます。

【第2章:なぜ習慣が人生を変えるのか】

実際に、どれほど人生にとって重要な目標であっても、習慣化できなければ継続は難しいという現実があります。

たとえば、私自身も過去に「健康的な体型を維持する」ことを目標にダイエットに取り組みました。最初は完璧な運動や糖質制限を取り入れようとしましたが、すぐに挫折してしまいました。そんなときに意識を変えたのが、「小さな一歩」から始めるという考え方です。

具体的には、次のような小さな行動からスタートしました:

- 朝起きたらすぐに3分間のストレッチだけ行う

- 夜の米を2週間だけやめてみる(糖質制限の第一ステップ)

- ジムに行くのが面倒な日は、プロテインバーを用意して食事管理だけはキープする

こうした“頑張らなくてもできる行動”を積み重ねた結果、最初の4ヶ月で約14kgの減量に成功。その後も習慣を維持しながら、半年で最終的には約20kgの減量を達成しました。

体が軽くなると同時に気分も軽くなり、仕事への集中力も向上。何よりも、心と体をケアすることが“自己肯定感”や“自信”にもつながると実感しました。

この経験から私が確信したのは、「続けられる仕組み=小さな習慣」が、人生を変える力を持っているということです。 「変化を起こすには、劇的な変革よりも、“静かな革命”が最も強力な武器になるのです。」

人は誰しも、何かを変えたいという願望を持っています。しかし、現実には多忙さや疲労、誘惑によって続かないことも多い。

そこで鍵となるのが、「習慣化」です。モチベーションや意志力に頼るやり方は短期的には効果がありますが、それらは有限です。一方、習慣は一度身につければ、努力せずに続けられる“自動運転”のような存在になります。

また、習慣は「複利効果」をもたらします。たとえば1日1%の改善を積み重ねた場合、1年後には約37倍の成長になります。大きな一歩ではなく、小さな一歩の積み重ねが最終的には大きな成果を生むのです。

アップル創業者のスティーブ・ジョブズも、日々のルーティンを徹底していたことで有名です。成功者たちが習慣を重視するのは、それが人生の質を左右すると知っているからに他なりません。

【第3章:習慣化のプロセスと必要期間】

「習慣は“時間”ではなく、“仕組み”でつくられる」

習慣形成には時間がかかります。よく「21日で習慣は身につく」と言われますが、これは科学的には正確ではありません。

ロンドン大学(UCL)の研究によれば、習慣が自動化されるまでには平均66日が必要とされています。ただし、これはあくまで平均であり、内容や個人によって18日から254日まで幅があります。

習慣化の過程は、次のような4つのフェーズで説明できます:

- 不快期(最初の抵抗期。新しい行動は脳にとって“未知”であり、エネルギーを多く消費するため不快に感じる。たとえば、朝の運動を始めると最初は眠くて怠く、続けるのがつらく感じられる)

- 抵抗期(数日〜数週間が経過すると「もうやめようかな」という気持ちが芽生える。この時期は、環境や仕組みで“やらざるを得ない状態”を作ることが突破口となる。ここを超えれば、やがて慣れてくる)

- 慣れ期(行動が少しずつ“当たり前”になり始め、心理的な抵抗が減る時期。行動にかかるエネルギーが少なくなり、ポジティブな感覚や報酬を感じやすくなる。仲間とのシェアや記録を取ることでモチベーションを維持できる)

- 自動化期(習慣が“自分の一部”になった状態。歯磨きや通勤と同じレベルで無意識に実行できるようになる。ここまで来ると、よほどのことがない限り中断しにくくなる)

ここで重要なのは、いかに「やめたくなる時期」を乗り越える仕組みを作れるか。

この“抵抗期”を乗り越えるためには、以下のような具体的な対策が効果的です:

- 行動のハードルを極限まで下げる:例)運動が続かないなら「靴を履くだけ」「マットに立つだけ」など“始めるだけ”のタスクを設定する

- 行動トリガーを仕込む:例)朝起きたらスマホを触る前にストレッチ、夜の歯磨き後は間食をしないと決めておく

- 仕組み化で意思決定を減らす:毎日の「やる・やらない」を考えるのではなく、時間・場所・やることを決めて“選ばずにやる”状態に

- 小さな達成を可視化する:チェックリストやカレンダーに〇をつける、アプリで継続日数を記録するなど、進捗を“見える化”する

- 仲間・サポーターを巻き込む:誰かに宣言したり、同じ目標を持つ仲間と報告し合うことで、責任感とモチベーションをキープする

これらを組み合わせることで、「今日はやりたくないな…」という日でも、自然と体が動き出すようになります。行動のハードルを下げ、環境を整え、続けることが鍵です。

【第4章:健康管理における習慣化の事例とアクションプラン】

「知識よりも、“行動を起こす仕掛け”が人生を変える」

● 食事習慣の改善

現状の課題:夜遅くの間食やジャンクフードがやめられない、食事内容を意識する時間がない

目標:夜の過食を防ぎ、栄養バランスの良い食事を日常に取り入れる

アクションプラン:

- 冷蔵庫にあらかじめカット野菜やゆで卵を用意しておく

- 夜20時以降は“歯を磨く”ことで食欲をシャットアウト

- 朝一番に白湯を飲むことをアラームでリマインド

- 夜20時以降は“歯を磨く”ことで食欲をシャットアウト

- 朝一番に白湯を飲むことをアラームでリマインド

● ダイエット・運動習慣

現状の課題:運動したい気持ちはあるが、時間がなくて継続できない。体を動かす習慣がそもそもない

目標:毎日少しでも体を動かす習慣をつけ、基礎代謝を高める

アクションプラン:

- ストレッチ5分を朝の身支度の前に取り入れる

- ウェアとシューズを前日の夜に準備

- ワークアウトアプリで“継続日数”を可視化してモチベーション維持

- ウェアとシューズを前日の夜に準備

- ワークアウトアプリで“継続日数”を可視化してモチベーション維持

● メンタルケア習慣

現状の課題:仕事による慢性的なストレスで脳疲労が蓄積しており、思考力や集中力が低下している。気分の浮き沈みが激しく、寝る前まで頭が働いていて休まらない

目標:毎日少しでも心を落ち着ける時間を持ち、安定したメンタル状態を維持する

アクションプラン:

- 1日1行でも感謝日記を書く

- 通勤中に自然音を聴く

- 寝る前3分の腹式呼吸を習慣化する

- 通勤中に自然音を聴く

- 寝る前3分の腹式呼吸を習慣化する

習慣化のための「3つのS」原則:

- Small(小さく):最初の一歩は、笑ってしまうほど小さく

- Specific(具体的に):何時・どこで・何をするかを決める

- Satisfying(報酬を伴う):行動のあとに“ご褒美”や“自分を褒める”

【第5章:余裕がないときにこそ“習慣”を見直す】

「習慣の力」はすでに十分理解している——そんな方も多いと思います。かつては朝活をし、ジムに通い、ヘルシーな食事を選んでいた。それができていたのは、時間や心に“余裕”があったから。

しかし、転職や昇進、育児などで生活が一変すると、状況は変わります。睡眠時間は削られ、次々に降ってくる仕事に追われ、心も体もいっぱいいっぱい。そんな状態では、頭では「習慣が大切」とわかっていても、身体が動かない——まさに“わかっているのにできない”自分との葛藤が生まれます。

この章では、そんな「余裕のない状態」でも習慣を取り戻すためのアプローチを紹介します。

● 状態が整っていないと習慣は定着しない

習慣は「行動の繰り返し」でできるものですが、その繰り返しには「心と体の土台」が必要です。エネルギーが枯渇していると、どんなに良い習慣でも続けるのは困難です。

● まずは“状態を整える”習慣から始める

いきなり食事を整えよう、運動を再開しよう、とする前に必要なのは、「余裕をつくること自体を習慣にする」ことです。

具体的な方法:

- 朝起きてまず“5分間”だけ、何もしない時間を確保する

- 昼休みにスマホではなく、外の景色を見ながら深呼吸する

- 夜寝る前に「今日一日よくやった」と自分を労う習慣をつける

こうした“小さな余白”の時間が、やがて大きな習慣の土台となり、他の習慣の再構築へとつながります。

● 状態別の習慣アプローチを持つ

「余裕があるとき用」と「余裕がないとき用」の2種類の習慣プランをあらかじめ準備しておくのも有効です。

- 余裕があるとき:朝ラン、自炊、読書30分

- 余裕がないとき:白湯を飲む、ストレッチ2分、スマホを置いて10秒間深呼吸

状態に応じて“引き出し”を持っておくことで、自分を責めず、継続できる環境を作ることができます。

【まとめ】 「今、あなたが変えたいと思っている“その悩み”も、明日の小さな習慣から変わるかもしれません。」

変化は、意志ではなく仕組みで起こす。今日から、小さなひとつの行動を始めてみませんか?

あなたの未来をつくるのは、今日の習慣です。

No responses yet